NDD#75 D’un corps à l’autre

Par Stéphane Bouquet

C’est entendu. Hommes et femmes ne dansent pas d’un même pas dans les comédies musicales hollywoodiennes classiques (disons des débuts du parlant au début des années 1960).

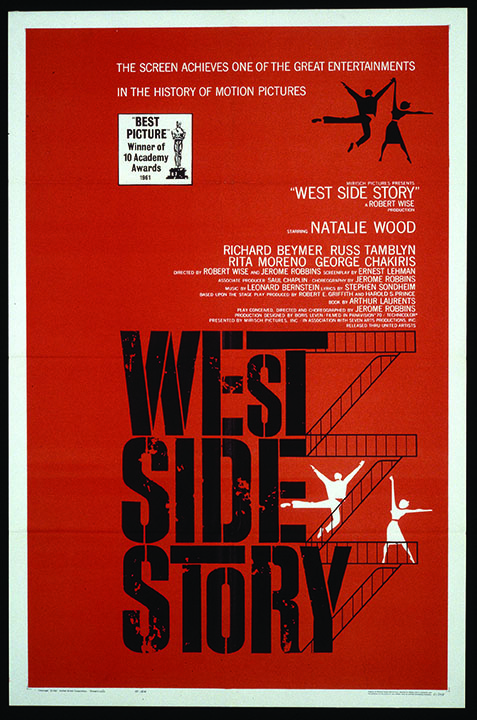

Les hommes, ancrés dans le sol, utilisent beaucoup leurs jambes. Les bras leur servent plutôt de balancier. Les femmes, au contraire, multiplient volontiers les ondulations de bras, dont l’extension logique est le voilage ou tissu, le foulard ou le mouchoir qu’on agite. La grâce ondulante est, on le devine, leur affaire. Un film comme Brigadoon (Vincente Minnelli, 1954) offre de cette dichotomie une illustration parfaite. Les hommes y tapent volontiers les pieds au sol, s’inspirant des danses traditionnelles, quand les femmes utilisent leurs bras comme des sémaphores. Bien sûr, il y a des exceptions, et la caractérisation ci-dessus n’est qu’un modèle type. Mais même les exceptions disent souvent quelque chose de la construction sociale des genres. Dans Top Hat (Mark Sandrich, 1935), Fred Astaire apprend à Ginger Rogers à danser les claquettes. Elle le suit, d’abord, et bientôt, élève surdouée, c’est elle qui initie le mouvement. Mais cette danse partagée est la façon qu’a Astaire de dire à cette femme qu’elle est capable de prendre en main (en pieds) la direction de sa propre vie et donc qu’elle peut quitter son premier compagnon, et puis naturellement l’épouser lui plutôt, Fred. Quand Ginger aura accédé aux désirs de Fred, elle quittera son costume de cavalière, retrouvera les robes et oubliera les claquettes.

Plus étonnant peut-être, le rapport à l’espace des femmes et des hommes n’est pas non plus le même dans ces films. Aux hommes, l’espace fait souvent office de joyeux partenaire. Ils sautent sur les tables ou les pianos, bondissent sur les murs ou même au plafond, détruisent le décor à force de danser. Au fond, l’espace de la danse est plus ou moins l’espace d’une salle de sport, comme le figure explicitement Mariage Royal (Stanley Donen, 1950), où Fred Astaire danse gymniquement avec chaque agrès. Il s’agit de réaliser un exploit physique et de verser la danse du côté du muscle. Aux femmes, au contraire, l’espace sert de contenant. Le plus souvent plat, vaste, parfois immense comme la lande de bruyères de Brigadoon encore, l’espace sert à courir et à produire l’occasion d’une certaine légèreté. Le seul élément de décor régulièrement associé aux femmes, c’est l’escalier (comme si souvent dans les films de Busby Berkeley), mais précisément parce que l’escalier est l’occasion d’exhiber les jambes et parfois le corps entier de la femme. Elle descend vers nous – la caméra, l’homme de l’histoire, le spectateur potentiel, c’est pareil – comme un cadeau. Dans Beau fixe sur New York (Stanley Donen et Gene Kelly, 1955), Cyd Charisse pénètre dans une salle de boxe. Elle témoigne qu’elle en sait autant que les hommes sur les combats légendaires et devient la meneuse du numéro qui suit et qui la fait finir – symboliquement – sur le ring. Il est vrai que ce sont des hommes qui l’ont portée / fait voler jusque-là.

Malgré toutes ces différences, on peut néanmoins soutenir que les femmes comme les hommes des comédies musicales sont en quête du même graal : le toucher. Certes, le porté est très rare dans les comédies musicales hollywoodiennes, en partie parce qu’il contrevenait aux règles strictes émises par le code Hays quant à la danse moralement correcte (une danse puritaine qui explique que les femmes, dans ces films, ne dansent pour ainsi dire jamais les deux pieds au sol, car si les deux pieds restent collés au sol cela implique de faire remonter le mouvement dans les trop sensuelles hanches). Mais le toucher reste un horizon rêvé et les comédies musicales ont développé un art savant pour rapprocher les corps ou les éloigner en supprimant ou ajoutant des obstacles. Par exemple une double échelle que l’un monte d’un côté quand l’autre la descend de l’autre (Singin’ in the Rain, Donen et Kelly, 1952).

On pourrait d’ailleurs soutenir que le toucher est ce que les films – même non hollywoodiens, même d’auteurs radicaux – ont souvent cherché dans la danse, si par toucher on entend une façon d’échapper aux règles strictes d’une composition visuelle de l’espace pour inventer une sorte d’espace haptique, un espace où d’autres sens puissent participer à la construction de la représentation. Sayat Nova (1969) du cinéaste soviétique (arménien) Sergueï Paradjanov en offre une illustration idéale.1 Les personnages ne se touchent jamais entre eux mais ils ne cessent de toucher l’espace et proposent même aux spectateurs de suturer la distance de la représentation. Comment font-ils ? En regardant la caméra droit dans les yeux, en levant les bras et en nous présentant leurs paumes comme s’ils nous faisaient signe de les rejoindre et qu’ils étaient entièrement accueil. De la même façon, ils ne cessent d’osciller du buste, ou de la nuque, comme les tapis dans le vent, ou les arbres dans la tempête, et ces oscillations généralisées du monde ont pour effet immédiat de tisser l’espace en un bloc unique (le tissage de la laine est un motif récurrent du film). Dans son analyse de Sayat Nova, Erik Bullot remarque ceci d’essentiel : Paradjanov privilégie « la torsion des poignets, la saccade du pas, l’angle obtus dessiné par le coude, la flexion du genou, c’est-à-dire tout ce qui met à nu le corps comme lieu d’articulation »2. Par ce corps sur-articulé, le cosmos devient un lieu de contact, même à distance. Tout y est sans arrêt relié et l’espace est finalement « in-séparé », comme si nous vivions tous dans l’orbe d’un dieu quelconque.

Sayat Nova n’est pas le seul film, loin de là, à proposer que la danse (entendue au sens large d’un corps dont les mouvements sont pensés) puisse modifier la nature de l’espace. Mais il est un exemple frappant, qui permet de comprendre comment la danse n’est pas forcément filmée pour elle-même (comme dans les comédies musicales) mais comme une façon de modifier les perceptions du spectateur. Dans Mods (Serge Bozon, 2002), les personnages répètent volontiers : « Nous sommes, c’est notre métier » et leur mode maximum d’être est d’explorer l’espace par la danse. De manière intéressante, d’ailleurs, les espaces de Mods (surtout une chambre dans une résidence universitaire) sont trop petits pour que la caméra puisse avoir le recul nécessaire pour les appréhender : le corps est alors le meilleur moyen d’habiter le monde. Dans Beau travail (1999), Claire Denis a demandé au chorégraphe Bernardo Montet de transformer le corps des légionnaires en corps-paysages (d’où qu’ils adoptent dans quelques séquences l’oscillation des plantes) : les corps chorégraphiés gagnent en majesté afin que, par eux, le monde atteigne la même puissance opératique que la musique de Britten (puisque le film s’inspire lointainement du Billy Budd du compositeur anglais). Le même Bernardo Montet3 sera chargé par Bertrand Bonello d’inventer dans De la guerre (2008) un nouveau mode d’existence communautaire qui puisse donner aux corps une forme de vie propre à satisfaire les conditions de l’utopie du Royaume. On aurait pu citer bien d’autres exemples : les femmes de banlieue d’Attenberg (Athina Tsangari, 2010) par exemple, qui parcourent avec obstination les allées de leur quartier de banlieue s’inventant des gestes qui ne sont pas sans rappeler la grammaire de Keersmaeker pour trouver une façon de survivre.

Le cinéma contemporain n’utilise donc pas seulement la danse pour créer des stases temporelles dans le récit qui disent repos, suspens, fête et ce qui s’ensuit en général : le désordre, le contact poussé des corps, la levée des censures et le royaume des pulsions. La danse a conservé ce rôle narratif-là, bien sûr, elle indique souvent qu’on vient de pénétrer dans une zone de turbulence du récit où les pulsions vont s’exprimer et parfois s’épuiser, mais dans le meilleur des cas elle est aussi devenue une façon d’élargir la représentation. Ce qui change fondamentalement, c’est sans doute que le régime d’émission de signes par un corps-acteur ou par un corps-danseur n’est pas le même. Le corps-acteur use volontiers de gestes ou de variations vocales qui soulignent le sens. Le corps-danseur vient élargir le spectre et en venant hanter le corps-acteur lui offre de nouvelles façons de toucher au monde et au sens. •

1. Il est à noter que dans le générique de ce film, Sergueï Paradjanov a choisi de se créditer comme réalisateur et scénariste mais aussi comme chorégraphe, ce qui est à ma connaissance le seul cas de cinéaste non chorégraphe ou non danseur qui signale ainsi le rôle que la danse joue dans l’élaboration du sens du film.

2. Sayat Nova de Serguei Paradjanov, éd. Yellow Now, 2007.

3. Bien que les cinéastes fassent aujourd’hui très souvent appel à des chorégraphes pour « régler » mouvements et déplacements dans leur film, il est frappant de constater que ceux-ci sont souvent relégués au fin fond des génériques comme si l’industrie – contrairement à Paradjanov – n’avait pas encore saisi l’importance des gestes dans les films d’aujourd’hui.

Stéphane Bouquet est écrivain, traducteur et scénariste. Il a notamment dirigé l’ouvrage Danse et cinéma (éd. Capricci/CND, 2012). Il est actuellement artiste en résidence au Centre national de la Danse (Pantin, France), avec pour mission de valoriser les collections filmiques du lieu.

Autres événements et articles qui peuvent vous intéresser

Les liens de la danse. Un groupe de recherche anthropologique en résidence à Contredanse

Accès au centre de documentation durant l’été