NDD#72 Noir, ce n’est pas tout à fait noir

Par Rosita Boisseau

Coup sur coup, deux pièces signées par de jeunes artistes au carrefour du cirque et de la danse nous plongent dans l’obscurité pour en extraire un geste spectaculaire nocturne et paradoxalement rayonnant.

La première, créée par Mathieu Desseigne, à l’enseigne du festival Les Hivernales d’Avignon, s’intitule La chair a ses raisons. Elle fait surgir du noir, comme des apparitions, les boules de chair, les lignes d’os d’un corps que l’on devine et oublie dans la nuit. La seconde, Humanoptère, signée par Clément Dazin, était à l’affiche du Monfort théâtre à Paris, en février dernier. Elle auréole de mystère un ballet jonglé pour sept hommes comme surgi de la grotte du temps.

La nuit, matière malléable

Ce voile jeté sur scène fait écho à une tendance de la danse contemporaine depuis le milieu des années 90. Après l’aveuglement solaire des années 80 et leur joie de vivre galopante, le mouvement dans son dynamisme aventureux est avalé par le noir. Coup de blues, descente d’énergie, ce bain d’encre, qui opacifie le geste jusqu’à le coloniser, croise des enjeux existentiels, esthétiques, économiques et optiques. Même si « créer une pénombre totale et étale sur un plateau est difficile parce qu’elle appelle une densité plus forte, plus épaisse que le bleu ou le rouge par exemple et absorbe tout » selon Françoise Michel, créatrice de lumières, la nuit est néanmoins bien présente, palpable même dans toute sa masse et sa densité. Elle déplace le propos chorégraphique et provoque la naissance de spectacles variés dont le sujet comme les objectifs se révèlent très excitants.

Cette esthétique de la disparition et de l’apparition profite à un art plus plastique et pictural. Le carré noir de Malevitch est passé par là. La nuit est une matière épaisse, malléable, parfaite pour être triturée, étirée, creusée et sculptée. Récemment, Fabrice Lambert dans Jamais assez (2016) évoquait un immense chantier d’enfouissement de déchets nucléaires en fermant les écoutilles à la lumière ; idem pour l’Américaine DD Dorvillier dans Extra Shapes (2015), littéralement passé au charbon. Mylène Benoît dans L’Aveuglement (2016) demandait aux interprètes de fermer les yeux en noyant la scène dans l’ombre : elle avait collaboré avec Thomas Tajo, chercheur sur la perception, aveugle depuis l’âge de cinq ans, pour construire le processus de ce spectacle particulier pour lequel les danseurs en répétitions portaient des lunettes occultantes.

Sur un terrain plus proche du ballet optique, comme viennent d’en apporter encore une fois la preuve Mathieu Desseigne, Clément Dazin mais aussi Jérôme Thomas pour sa nouvelle pièce Magnétic, le noir devient matière à faire danser qui auréole le geste de mystère en le transformant radicalement. Depuis le début des années 2000, le travail de Brice Leroux, qui reprend presque 20 ans après sa création DRUM – solo dans une scénographie et un environnement musical nouveaux, reste unique. Avec des œuvres emblématiques comme Gravitations – duo et Gravitations – quatuor, il s’impose sur un terrain rien qu’à lui : celui de la répétition, du vertige, de l’hypnose à partir d’une partition giratoire d’abord puis géométrique. Le corps et son anatomie s’évanouissent dans des segmentations articulaires affolantes. Le spectacle bascule dans une expérience sensorielle et visuelle qui exige du spectateur de bien vouloir se prêter à un autre mode de visibilité que celui généralement proposé dans les théâtres.

Dépouillement

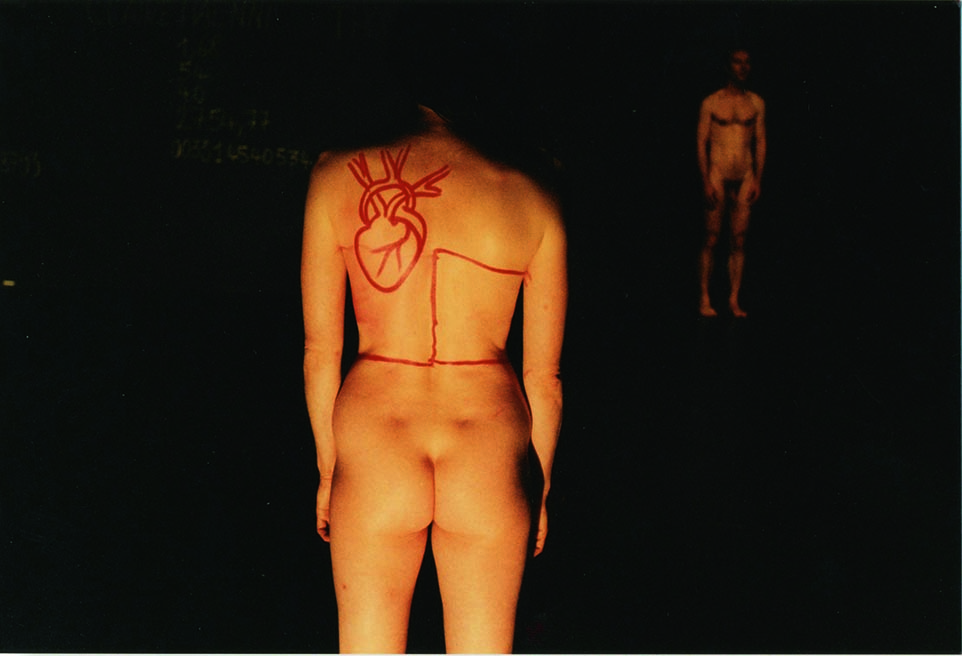

Historiquement, ce passage au noir surgit dans le même élan restrictif que celui de la « non-danse » dans les années 90. « Non à la lumière, non aux costumes, non à la musique », semblaient affirmer les tenants de cette danse conceptuelle en réaction à l’inflation spectaculaire de leurs aînés. D’où une évacuation urgente de tous les signes extérieurs de richesse. Les chorégraphes trempent le mouvement dans le noir comme pour en condenser l’essence. En 1995, Jérôme Bel, de Jérôme Bel, signe un manifeste. Dans l’obscurité, simplement éclairé par une ampoule, quatre performers nus rejouent la carte d’identité d’une pièce chorégraphique : des corps qui énoncent leurs caractéristiques, une mélodie a cappella… La même année, Emmanuelle Huynh crée Mùa, solo de naissance entièrement interprété comme au fond d’un puits. La nuit devient un écrin pour une expérience de soi. Un peu plus tard, et dans un registre plus dansé selon le sens classique du terme, Alban Richard irradiait avec Disperse (2005), dans une envolée de peaux blanches éclaboussant la pénombre.

Si l’aspect visuel prédomine, certaines pièces se risquent dans des profondeurs nettement plus inconnues. Inoubliable, Le Dispariteur (2005), d’Yves-Noël Genod, présenté à la Ménagerie de Verre, harponnait directement l’inconscient dans un piège délicieusement redoutable de sons et de fantasmes. Des voix d’enfant, des aboiements de chiens, des chants, des glissements de pas au sol composaient une partition sensible, jouant sur la profondeur de champ dans l’espace, dilatant les sons et les auréolant d’une tension infinie. En prise directe et au plus intime avec les associations d’images et d’idées de chacun, ce Dispariteur libérait une invraisemblable puissance sensuelle.

Entre l’aube et le crépuscule

Ce fondu au noir est présent aussi dans certaines œuvres de la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaeker. L’artiste belge convoque la nuit dans deux pièces qui se répondent l’une à l’autre. En 2010, en équipe avec les plasticiens Ann Veronica Janssens et Michel François, elle conçoit En Atendant (2010), sur des partitions d’Ars subtilior. Créé en plein air entre les arbres du cloître des Célestins, au Festival d’Avignon, le spectacle pour huit danseurs et quatre musiciens en direct se joue en plein air mais surtout en lumière naturelle. Autrement dit, en début de soirée, au moment où le jour tombe et la pénombre se glisse sur scène pour peu à peu ronger les corps jusqu’à leur anéantissement. Peu à peu, la pâte du mouvement s’alourdit pour se confondre et se diluer dans le noir. À l’inverse, Cesena (2011), créé avec Ann Veronica Janssens, ouvrait les portes de la Cour du Palais des papes autour de quatre heures du matin pour se dérouler entre la fin de la nuit et le lever du jour. Ce spectacle, « qui attend l’aube » selon Anne Teresa De Keersmaeker, se déployait sur fond de cycle de la vie et de météo du temps quotidien.

Dans ces contextes inédits, la relation du public avec le spectacle vivant se déplace. Brice Leroux prévient d’ailleurs avant de pénétrer dans la salle des conditions de sa pièce. Les risques d’inconfort, d’angoisse, de claustrophobie sont possibles. Pas si simple de rester sans aucun repère lumineux dans un théâtre. Un brin périlleux de demander aussi de voir au sens strict une œuvre lorsque la nuit emporte tout. Et pourtant, ce paramètre nocturne, à condition qu’on l’accepte et qu’on en ait envie, entraîne des sensations, des émotions et des découvertes qu’on n’aurait jamais eu la chance de vivre si on n’avait pas décidé de plonger… en fermant les yeux ! L’obscurité est un écrin pour le geste mais aussi pour le spectateur, qui déplie à fond toutes ses antennes et les déploie dans l’espace. •

Rosita Boisseau est journaliste et critique de danse (Le Monde, Télérama). Elle a également écrit plusieurs ouvrages sur la danse.

Autres événements et articles qui peuvent vous intéresser

Les liens de la danse. Un groupe de recherche anthropologique en résidence à Contredanse

Accès au centre de documentation durant l’été