NDD#76 Le travail à l’œuvre

Par Isabelle Meurrens

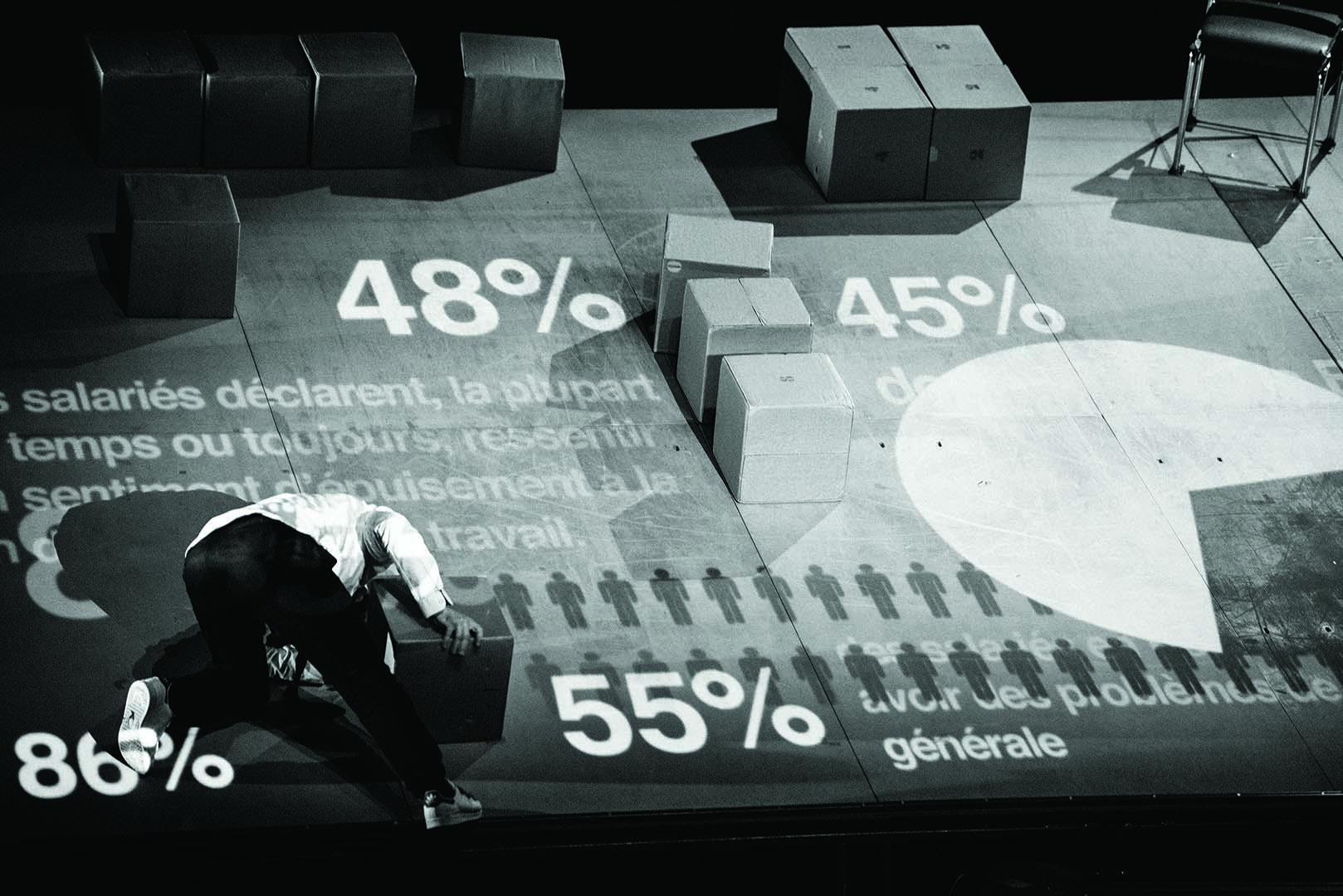

Réfléchir l’être au travail, c’est se frotter à toute une série de concepts. L’envie de convier les mots des sociologues, psychologues ou philosophes, pour nous aider à penser le travail, le pouvoir, le burn-out, la gouvernance.

Si le terme même de travail est étymologiquement lié à la souffrance, au tourment et à la torture, de son sens peut découler, si pas le bonheur, une forme d’accomplissement de soi. Le travail est tout à la fois dépense d’énergie, créateur de valeur et facteur de cohésion sociale. Pour Pierre-Yves Gomez, économiste et spécialiste du travail, « tout travail est fatigant, tout travail est un effort, tout travail est pénible mais le travail ajoute quelque chose au monde et ce qu’on rajoute c’est du sens ».

Travailler autour et dans la création artistique, c’est composer avec l’incertain, comme l’explique le sociologue Pierre-Michel Menger dans son livre Le travail créateur. S’accomplir dans l’incertain : « Commencer un travail de création c’est ne pas savoir ce qu’il en adviendra tant dans sa réalisation que dans la réception. » Envié et rare, le travail créatif, loin de nous asservir dans des tâches routinières, exerce une forte attractivité. Il y a donc une forme d’indécence à parler de mal-être au travail. C’est vrai dans le secteur culturel mais pas seulement. C’est ce que vivent également les cadres d’entreprises de consultance, comme le racontent avec beaucoup d’humour Alexandre des Isnards et Thomas Zuber, les auteurs de L’open-space m’a tuer. Dans ce milieu d’élites, la souffrance au travail est un tabou qu’il est difficile de briser. Il n’y a pas de concurrence dans la souffrance, il y en aura pour tout le monde. Aux psychopathologies sociales, comme celles liées au chômage s’ajoutent celles du travail quotidien. Pourtant, il n’y a pas de politique du travail mais seulement des politiques d’emploi. Le travail devrait être l’objet de politique au même titre que la famille, l’éducation ou l’environnement, insiste Pierre-Yves Gomez.

Dépasser la dialectique de l’œuvre et du travail est probablement le début d’une solution. Héritée du XIXe siècle, la notion de création artistique se centre sur l’œuvre plutôt que sur le travail. Or, comme le souligne Pierre-Michel Menger, « un générique de film, c’est 300 noms. Il y a une architecture des métiers dans l’artistique comme ailleurs ». Les chorégraphes qui déposent toutes leurs caisses d’archives au CND ou à la BNF attestent à travers leur geste que l’œuvre ne naît pas ex nihilo. C’est un labeur, dans ce qu’il peut avoir de long, de répétitif et d’épuisant. Reconnaître que c’est un travail, c’est aussi reconnaître la nécessité d’une rémunération et du respect du droit du travail. La philosophe Hannah Arendt distinguait Travail, Œuvre et Action. Avec une vision aristocratique qui nous poursuit encore, elle plaçait l’Action – lieu du politique – et l’Œuvre artistique – espace d’expression de la subjectivité – comme ayant plus de valeur que le travail de tout un chacun, routinier et simplement fonctionnel.

Reconnaître le travail chez l’artiste, et l’œuvre dans le travail des ouvriers et des employés est proprement une des clés du mieux-être au travail, tous secteurs confondus. Un ouvrier qui travaillait dans une usine de plastique depuis ses 14 ans et victime d’un plan de licenciement à la veille de ses 50, peut s’émouvoir, des années plus tard, d’une bouteille en plastique bien réalisée. À cette distinction d’Arendt, Pierre-Yves Gomez, dans L’intelligence du travail, préfère réunir au sein même du travail ces trois dimensions. Pour lui, le travail est en lui-même objectif, subjectif et collectif. Et l’erreur du management actuel c’est de ne prendre en compte que la valeur objective du travail. Le secteur non marchand n’y échappe pas, nos organisations sont de plus en plus évaluées sur le nombre de dates, de recettes propres, de spectateurs, de titres vendus…

Petite histoire des maladies du travail

Dès le XIXe siècle et le début de l’industrialisation, promesse est faite au citoyen de passer d’une société de travailleurs à une société de consommateurs. C’est, selon Pierre-Yves Gomez, une erreur anthropologique et politique fondamentale. Dans son livre Global burn-out, le philosophe Pascal Chabot parle lui de nécessité d’un pacte technique. L’automatisation devait libérer du temps pour l’homme, du temps de loisir. La machine travaille pour l’homme et non l’inverse. Il semble malheureusement que les centres de tri d’Amazon soient peuplés de gens à qui l’on ordonne la mission impossible d’être plus performant que la machine. Tenir la cadence, le rendement, la fiabilité, la précision. Des machines qui ne doivent plus comprendre le sens de ce qu’elles s’exténuent à exécuter. Le tournant néolibéral des années 80 marque un virage dans l’histoire des traumatismes du travail. Dans ce contexte de l’homme devenu machine, « le manager règle l’entreprise comme on répare une horloge avec des ratios, des produits financiers et des tableaux de bords. Or l’entreprise est un lieu vivant où travaillent des personnes vivantes et c’est de la vie de ces personnes que se génère le travail qui est créateur de valeurs » rappelle Pierre-Yves Gomez. Années 80 et 90, la course à la rentabilité s’insinue partout, pas seulement dans les entreprises dont l’objet social est la création de valeurs marchandes. L’hôpital est le premier secteur du non marchand touché par les affres de ce tournant. Rendre rentable la santé devient le fer de lance des nouveaux managers des années 90. L’université, l’enseignement, la justice sont les suivants à succomber à la folie de l’évaluation. En décembre 2008, à l’initiative de deux psychanalystes, Roland Gori et Stefan Chedri, un Appel des appels, ayant vocation de rassembler tous ceux qui luttaient contre la « casse » de leurs métiers du non marchand, est lancé. Quelques mois plus tard, un technicien marseillais de France Télécom parle de « management par la terreur » et se suicide. Ce sera le 34e en à peine deux ans.

La qualité empêchée

Lorsque le sociologue Philippe Zarifian étudie en détail les auditions des employés de France Télécom, il constate que, davantage que les conditions de travail (l’open space, le contrôle permanent, le stress intense), c’est le fait de ne plus pouvoir rendre un service de qualité qui les mine. Ce terme de la qualité empêchée, on le retrouve sous la plume d’Yves Clot dans Le travail à cœur. Pour en finir avec les risques psychosociaux. « L’activité empêchée, c’est ne pas pouvoir se reconnaître dans ce que l’on fait. Les entreprises peuvent, sensibilisées comme elles le sont, reconnaître les difficultés du travail, et même la souffrance des personnes. Elles ont plus de mal à reconnaître toutes ‘les activités en souffrance’ qui empêchent les salariés de se retrouver eux-mêmes dans ce qu’ils font, dans la qualité d’un produit, d’un geste de métier, d’une histoire collective. » Dans Éloge du carburateur, le philosophe et réparateur de moto Matthew Crawford part de son histoire et raconte comment en imposant aux travailleurs un rythme qui rend tout travail de qualité impossible on fait le nid du burn-out. Pouvoir regarder avec fierté le résultat de son travail, et s’y reconnaître, est un point crucial.

La souffrance éthique

Pour le psychanalyste Christophe Dejours, cela va plus loin, les cas graves de souffrance au travail, dépression ou suicide peuvent presque tous être attribués à ce qu’il appelle la souffrance éthique. Lorsqu’une aide-soignante débordée décide d’aligner les personnes âgées et de les asperger au jet, parce qu’on lui impose un rythme insoutenable, elle franchit une ligne irréversible. Elle qui avait choisi son métier par compassion franchit la limite de la maltraitance et ne peut plus se reconnaître dans ses actions. Deux solutions « s’offrent » à elles : tomber en dépression ou continuer de collaborer. Pour obéir et se soumettre, elle est obligée de renoncer à ses valeurs, c’est-à-dire de « se désobéir » pour reprendre le paradoxe d’Anne Dufourmantelle à propos de la servitude volontaire. Dans le cas de l’aide-soignante, on pourrait penser que l’objectif n’est « que » la rentabilité, dont la maltraitance est une conséquence malheureuse. Mais pour Christophe Dejours, le tournant néolibéral a introduit dans le monde du travail de nouvelles méthodes d’organisation et de gestion qui forcent les gens à participer à des actes qu’ils désapprouvent. Les systèmes d’évaluation, qu’on voit de plus en plus fleurir dans les institutions culturelles, poussent à la déloyauté, détruisent les liens d’entraide, de prévenance. Cette situation conduit à ce qu’Hannah Arendt appelle la « Loneliness », la désolation. Dans ce milieu devenu hostile, où le socle commun à disparu, nous ne sommes plus capables de distinguer le bien du mal. Lorsque quelqu’un se fait harceler c’est très difficile de reconnaître la limite de ce qui n’est pas acceptable. Pour Dejours, cette stratégie de déresponsabilisation, de banalisation du mal, est un instrument du pouvoir volontairement mis en place par l’entreprise.

Transgression et reconnaissance

Transgresser, résister, apprendre à dire le monde autrement que dans la pensée dominante est dans l’ADN du monde culturel, et on peut s’en réjouir. C’est probablement en partie grâce à cela que nous avons résisté plus longtemps que d’autres à la « casse de nos métiers », pour reprendre l’expression de l’Appel des appels. Mais ce jeu avec les limites, la provocation, la transgression, est aussi cause de l’effacement du socle commun, et par conséquent de la capacité de jugement du bien et du mal. Dans un contexte volontairement transgressif, les victimes de harcèlement ont du mal à reconnaître elles-mêmes, puis à faire reconnaître par les pairs que ce qu’elles ont subi de façon répétée n’était pas acceptable.

Le manque de reconnaissance est souvent évoqué par ceux qui souffrent de burn-out. La reconnaissance c’est une contrepartie symbolique du travail fourni. Reconnaître le travail de l’autre c’est d’abord faire le constat que sans son apport toute une série de choses n’aurait pas été possible. C’est d’abord un « constat », et aussi une « gratitude », écrit si finement Pascal Chabot qu’il serait idiot de le paraphraser : « Une sorte de remerciement fondamental. Il n’est pas anodin de donner ses meilleures énergies à travailler pour autrui. Philosophiquement, il s’agit d’un don de soi, d’une offrande de son temps, c’est-à-dire ce qu’un sujet a de plus précieux. Ses heures épuisées, il ne lui restera plus rien. On comprend dès lors que la reconnaissance entendue comme gratitude soit si fortement désirée. Seul un ‘Merci’ sincère peut prendre acte du caractère non naturel de donner en telle quantité de ses jours à autrui. » La reconnaissance, nous dit Christophe Dejours, est indispensable pour transformer la souffrance en plaisir. Dans le milieu artistique où la question de la reconnaissance est centrale, la disproportion peut être forte. C’est avant tout à l’artiste qui porte le projet que revient la reconnaissance du public. Si de cette reconnaissance qui lui est offerte aucune gratitude n’en découle, se développe alors pour les équipes (danseurs, techniciens, chargés de diffusion…) un sentiment d’injustice qui se mue en désengagement. L’enjeu de la gratitude doit probablement être une cause majeure de l’épuisement des équipes au sein des compagnies.

Après le constat, les solutions ?

Si les approches sont multiples, philosophes, sociologues et psychologues se rejoignent souvent sur les constats de la souffrance au travail. Sur les solutions, c’est une autre affaire. Il suffit de voir l’évolution fulgurante du champ lexical en la matière pour imaginer la difficulté de mettre en place des solutions satisfaisantes. RPS, entendre risques psychosociaux, bien-être, care, QVT, qualité de vie au travail… un lexique mouvant comme une marque d’impuissance ? L’approche par les risques psychosociaux, si elle a le mérite de permettre par des formations et un système de référent de faire prendre conscience des risques de souffrance au travail n’est autre qu’un parti pris hygiéniste, nous dit Yves Clot, qui en bannissant le conflit a tendance à aseptiser les relations. Or, pour lui, « la dispute professionnelle est la source d’un professionnalisme délibéré ». Il préconise d’« instituer les conflits sur la qualité de l’activité », en d’autres termes, de créer des lieux de débat dans l’organisation, où l’on puisse mettre à plat les exigences de qualité formulées par les salariés eux-mêmes ou par le management, et négocier des objectifs pour ne pas se retrouver seul face à des normes de travail idéales mais impossibles à réaliser. D’autres, comme le sociologue Michel Lallement, parlent des utopies concrètes, en observant le mouvement des « makers » aux États-Unis. Lallement encourage l’invention d’autres façons de travailler, celles des Fablab, là où le travail devient une fin en soi. On fabrique sans idées préconçues, sans objectifs, par pur plaisir et militantisme. Cela nous ramène au travail de l’incertain cher à Pierre-Michel Menger. Du côté des théories des organisations, on ne trouve aucune recette miracle. Si bien sûr beaucoup encouragent des méthodes de travail et de gestion davantage collaboratives, le type de structure (autogestion, hiérarchie forte, management participatif) n’enrayera pas par lui-même la souffrance au travail. Il existe comme une tension nécessaire entre ce qui doit changer de l’intérieur, la relation dynamique à l’autre et la mise en place de garde-fous qui doivent venir de l’extérieur.

Et c’est précisément là que le bât blesse dans les institutions culturelles : l’absence de garde-fous. Pourquoi la charte de bonne gouvernance signée par chaque opérateur qui reçoit un contrat-programme ne concerne que la gestion des finances et pas des équipes ? Pourquoi un ou une directrice d’institution n’a pas de comptes à rendre à son conseil d’administration quant à sa gestion des ressources humaines ? La décharge des administrateurs ne devrait-elle pas prévoir l’approbation des comptes, des bilans, du budget ET de la gestion d’équipe ? Devoir exposer le turnover, les licenciements, les arrêts-maladies induirait à remettre l’humain au centre. L’humain n’est pas seulement la finalité de la création artistique, il est aussi sa cause première. Replacer le vivant comme l’origine et la fin de toute chose. •

Autres événements et articles qui peuvent vous intéresser

Les liens de la danse. Un groupe de recherche anthropologique en résidence à Contredanse

Accès au centre de documentation durant l’été