NDD#73 Le costume, interface entre le costume et le monde? – Quelques fonctions du costume en danse (1960-2000)

Par Claudia Palazzolo

À quoi sert et, surtout, que peut (nous) faire un costume en danse contemporaine ?

Dans un texte qu’il consacre aux Maladies du costume de théâtre, Roland Barthes esquisse une « morale des costumes de théâtre » en abordant leur fonction dramaturgique, la manière dont ils se rapportent au gestus, aux propos fondamentaux de la pièce.1 Il désigne ainsi les trois défauts principaux du costume de théâtre, qui souvent l’éloignent du véritable propos dramaturgique : une excessive attention à la reconstitution historique, l’affichage d’une beauté ou un luxe exagéré, sans rapport avec les idées. Si les principes de Barthes concernent la mise en scène des années 1950 et semblent donc peu pertinents pour aborder les costumes de la danse contemporaine, c’est l’approche du costume en tant que fonction que l’on retiendra ici, car, dans la palette des possibles costumes envisagés par les chorégraphes des XXe et XXIe siècles, on peut en répertorier les fonctions variées et hétérogènes, que l’on voit parfois alterner dans l’œuvre d’un même chorégraphe.

Costumes de muscles et de peau

Au début du film de Maurice Béjart Le Danseur, tourné en 1968, Jorge Donn est en tenue académique, sur fond neutre. L’éclairage exalte les contours de la figure, sa silhouette se dessine dans un espace en blanc et noir. Le costume, qui moule son corps comme une seconde peau, ainsi que le contraste chromatique amplifient la dimension plastique et permettent de saisir des postures typiques dans l’univers gestuel de Béjart : contractions latérales, lignes cassées, isolations. Dans les années 1960, le collant et le justaucorps, puis un collant couvrant tout le corps, dit académique, servent les formes de modernités plus éloignées, du néoclassique au modern jazz et au contemporain, sans jamais devenir une convention. Dans une version assez neutre et à fond uni pour Maurice Béjart dans Le Sacre du printemps (1959) ou La IXe Symphonie (1964), le costume subit toutes sortes d’altérations chez Merce Cunningham, qui le fait se remplir de points et se confondre avec le fond peint par Robert Rauschenberg dans Summerspace (1958) ou le fait découper par Jasper Johns dans Rainforest (1968). Si, d’après Carolyn Brown, la règle orientant la conception des costumes pour Merce Cunningham était de donner à voir « un corps non surchargé, un corps visible2 », on pourrait dire que chez plusieurs chorégraphes de cette époque, donner une visibilité au corps, à ses volumes, à sa masse musculaire et à l’articulation des transitions, devient une véritable revendication en soi. Le corps, le corps en danse, est affirmé comme valeur en soi, refusant toute nécessité de censure ou d’affichage de marques culturelles. Le choix d’utiliser le même costume3 pour les hommes et pour les femmes, à cette époque de forte contestation, nuance la construction culturelle des rôles genrés, que le champ du ballet avait, dans l’histoire, fortement contribué à construire.

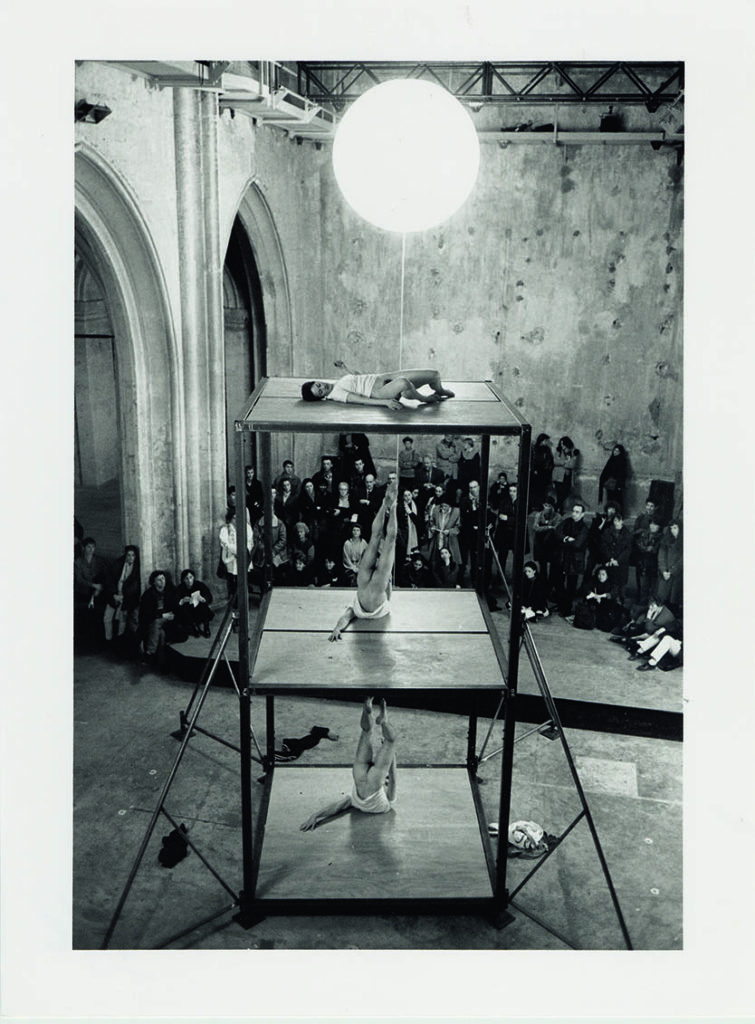

Toutefois, avant aussi bien qu’après l’emploi de l’académique, le fait de rendre visible le corps a été un argument privilégié du discours de danseurs comme Isadora Duncan, revendiquant l’importance d’une danse « libre » de montrer le corps nu en tant que valeur en soi, comme la sculpture en art antique ou la peinture de la Renaissance le permettait. Comme le signale Roland Huesca dans son livre La Danse des orifices4, la nudité en danse dans les années 2000 est pourtant bien éloignée de toute idéalisation de la nudité classique et de la « nature » dont elle faisait l’apologie : il s’agit maintenant plutôt de focaliser l’attention sur la peau, la chair et les organes, de les isoler, presque en les disséquant, afin de pouvoir regarder à distance, à froid, à la fois les anatomies et les représentations culturelles qui leur sont associées. Boris Charmatz intrique ainsi les corps nus des cinq interprètes de Herses (une longue introduction) (1997), ou installe des danseurs portant juste un T-shirt laissant la partie inférieure de leur corps découverte sur les trois niveaux d’un échafaudage dans Aatt…enen…tionon (1996). Avec Pezzo O due (2002) et Collection particulière (2005), de Maria Donata d’Urso, le corps nu devient plutôt une matière à sculpter, par la lumière et des mouvements infimes, sa mobilité profonde semblant déplacer les organes et faisant surgir une masse à ciseler, une surface brillante reflétant la lumière, une combinaison inédite de possibles qui dépasse toute idée de ce que le corps est et doit être. Dans la mise en scène du corps en soi, du corps comme valeur, la nudité en danse est elle-même un costume.

Deuxième corps, déguisement et prothèse

Avec Je suis sang (2001), l’artiste flamand Jan Fabre pénètre dans la Cour du Palais des Papes à Avignon dans une bruyante armure en acier qui ne prévoit aucun trou pour voir ou parler, ce qui le prive du contrôle de l’espace et lui impose d’avancer avec de grandes précautions. Inspiré par le monde des insectes (et de leurs carapaces), dont il admire les compétences instinctives, il se sert du costume pour aiguiser les perceptions à la fois de l’artiste et du spectateur. Le costume devient souvent une véritable carapace, qui matérialise l’espace autour du danseur, le protège ou l’emprisonne. Pour certains, les « costumes-prothèses » permettent de rendre visibles les cages que la structure sociale dicte à la corporéité ; chez d’autres, ces extensions deviennent une voie permettant de s’échapper de son propre corps, de s’en fabriquer un nouveau ou de le montrer sous un autre aspect.

La Nouvelle danse française, émergée sous le signe de la jeunesse – des chorégraphes et des danseurs, mais aussi des élus et des critiques –, prône à ses débuts l’expérimentation des formes, des gestes et de l’esthétique de la représentation. Le costume, dialoguant ou même suscitant la qualité du geste, y devient un vecteur essentiel de théâtralité. Avec May B (1981) et Groosland (1989), Maguy Marin montre des corps cachés, des corps repoussés dans la marginalité, parce que représentatifs de la maladie, de la vieillesse, de la démesure, du hors norme. Dans May B, les danseurs portent des tuniques usées et endossent des prothèses (ventre, épaule…) qui modifient leur morphologie et créent des types physiques antithétiques des modèles de beauté (la Vieille, la Grasse…). Ils sont entièrement recouverts d’argile, ce qui donne l’impression que les corps aussi sont usés. Dans Groosland, les costumes surimposent sur le corps des danseurs des nudités obèses en mousse. Dénonçant les normes esthétiques du champ de la danse qui privilégient, même à l’époque contemporaine, des corps minces, jeunes et athlétiques, Maguy Marin met en scène, grâce aux costumes, ces corps refoulés de l’altérité. Dans un style beaucoup plus glamour, créant des atmosphères oniriques et mystérieuses, Régine Chopinot présente Le Défilé (1985) avec les costumes somptueux de Jean Paul Gaultier qui habillent des rituels baroques hallucinés ou des danses tribales graphiques. Plus que servir le propos, le costume est devenu déclencheur magique d’imaginaire, celui à partir duquel le geste se façonne surgi d’un imaginaire onirique. Cette idée d’un tissu, d’une coupe pouvant devenir un véritable dispositif déclenchant la matière gestuelle n’est pourtant pas nouvelle.5

En 1953, l’ex-marionnettiste Alwin Nikolais avait déjà créé Noumenon, une de ses premières pièces devenue célèbre, où le danseur se mouvant dans un cylindre de tissu élastique exploitait toutes les possibilités de la dilatation de la matière. Les sculptures ainsi formées matérialisent dans l’espace, trajectoire et orientation du mouvement et déclinent d’étranges créatures translucides et stylisées. Dans une démarche d’abstraction et de stylisation extrêmes de la matière, le corps humain, réduit à une créature plastique, n’est pourtant pas dépourvu d’humanité et d’ironie : de la matière semblent parfois émerger d’étranges figurines moqueuses. C’est peut-être la dimension la plus insouciante, la plus loufoque du théâtre de Nikolais, qui fut son maître et pédagogue, au-delà de certaines de ses pratiques, dont a hérité Philippe Découflé, l’un des chorégraphes les plus populaires de la fin du siècle. Les costumes syncrétiques de Decodex (1995), à palmes et énormes chapeaux, inventent d’extravagantes créatures issues d’une planète inconnue.

Dans une voie, au contraire, radicalement minimaliste, et au-delà de tout langage et de toute théâtralité, Xavier Le Roy, dans son célèbre solo Self Unfinished (1998), crée un organisme hybride en utilisant simplement son T-shirt noir renversé comme une tenue recouvrant toute la partie supérieure de son corps, dont la topographie apparaît de ce fait totalement altérée. Ces costumes semblent finalement radicaliser une dimension propre à la danse, celle de métamorphoser le corps, un corps qui, pour danser, comme le disait Paul Valéry, « s’arrache incessamment de sa propre forme »6.

Poétique du costume piéton

La notion de mouvement « piéton », entrée depuis lors à plein titre dans les discours de la danse, a été élaborée par Sally Banes dans son célèbre ouvrage Terpsichore in Sneakers7, consacré à l’émergence de la danse post-moderne, qui prenait pour modèle de la danse le geste de la marche, un corps en mouvement non formé aux techniques de la danse, ni spécialement tonique, ni projeté dans l’espace : un mouvement quotidien et ordinaire. Comme le titre du livre l’indique, ces danseurs en « baskets » se présentaient avec des habits ordinaires, des vêtements de travail ou d’entraînement, des T-shirts et des joggings larges et souples, dont le confort semblait parfois le seul critère de choix. Ainsi on peut encore voir, dans les différentes versions filmiques de son Trio A (1966), Yvonne Rainer habiter l’espace avec un T-shirt et de larges pantalons noirs qui amplifient la perception d’être face à un mouvement en cours, à un travail en train d’être mené.

Chargés d’autres enjeux esthétiques et dramaturgiques, c’est le dialogue avec le théâtre et sa vocation représentative qui a amené dans le champ chorégraphique toute une palette de « costumes de ville », dont les plus populaires restent ceux de Pina Bausch. Robes et talons hauts pour les femmes, costumes cravate pour les hommes, ces costumes de ville – mais situés dans un temps révolu qui ressemble tellement aux années 1940, années de guerre et de l’enfance de la chorégraphe – habillent les gestes sociaux afin d’élaborer une autre forme de représentation chorégraphique, le Tanztheater de nouvelle génération. Les costumes de Marion Cito, fidèle collaboratrice de Pina Bausch, sont devenus une sorte de signature de l’univers d’artistes assignant à la danse une responsabilité dans la construction culturelle des stéréotypes et permettant en même temps à la danse de les déconstruire. À partir de la dernière scène de Café Müller (1978) – où le personnage de la rousse cède les accessoires de son costume de ville à la blanche, onirique, présence de Pina Bausch –, les bretelles qui tombent, les soutiens-gorge et culottes qui se déplacent et qu’il faut rajuster, les jupes qui s’agrafent, les robes qui se gonflent tel un ballon déstabilisent les codes de la représentation identitaire. En dehors du Tanztheater et de ces effets théâtraux, il existe toutefois aussi la possibilité d’un traitement purement chorégraphique du costume de ville, comme chez Anne Teresa De Keersmaeker, qui, dans les ombres des spirales tourbillonnantes créées par les petites robes de Fase (1981) par exemple, construit l’espace d’objectivation de sa danse, créant presque une version minimaliste et post-moderne des danses serpentines de la Belle époque.

Dans le questionnement de la représentation chorégraphique qui a émergé depuis les années 1990 en France et en Europe, de multiples déclinaisons plus ou moins esthétisées du costume piéton ont vu le jour et les jeans, T-shirts, pulls, jupettes et chemises sont devenus désormais la tenue la plus répandue sur les plateaux contemporains, et cela jusqu’à devenir parfois le sujet même du spectacle. Dans Shirtologie (1997), l’une des premières, magnifiques, pièces de Jérôme Bel, l’interprète Frédéric Seguette, sur une scène vide, enlève, l’une après l’autre, les différentes couches de T-shirts qui l’habillent, révélant progressivement les textes souvent publicitaires qui y sont inscrits. Le geste de Seguette ne sera alors que la transcription littérale des slogans affichés sur son T-shirt, celui-ci étant l’élément vestimentaire le plus globalisé qui soit, projetant ici à sa surface les effets de la construction culturelle du corps.

Pour conclure, et pour revenir au texte de Roland Barthes, le caractère spécifique des costumes en danse vient peut-être du fait que, justement, ceux de la danse contemporaine n’ont aucune morale à respecter vis-à-vis d’un geste artistique qui leur serait autonome. En effet, dans la plupart des cas, ces costumes sont entièrement inscrits dans le processus de création, où ils contribuent à penser le corps et le geste en tant que réalités plastiques, affectives et esthétiques, singulières et variées. •

1 Roland Barthes, Écrits sur le théâtre [1955], présentés par Jean-Loup Rivière, Seuil, 2002, pp.137-146.

2 C. Brown, citée par Julie Perrin, « Le costume Cunningham. L’académique pris entre sculpture et peinture », Repères, cahiers de danse, 2011/1 (n° 27), pp. 16-19

3 En réalité, comme l’explique Julie Perrin, (art. cit.), ces académiques sont souvent adaptés aux corps des hommes et des femmes.

4 Roland Huesca, La Danse des orifices. Études sur la nudité, Jean-Michel Place, 2015.

5 Dans Le Langage de la danse, Mary Wigman raconte la création de Hexen Tanz, inspirée entre autres par l’emploi soudain d’un tissu ancien révélant à la danseuse son aspect terrifiant de sorcière.

6 Paul Valéry, L’Âme et la danse, éditions de la Nouvelle Revue française, 1921 (pp. 1-32).

7 Sally Banes, Terpsichore en baskets, post-modern dance (traduit de l’anglais par Denise Luccioni) (1980), Chiron-CND, 2002.

Claudia Palazzolo est maître de conférences à l’Université Lumière-Lyon 2. Ses recherches portent sur l’analyse des œuvres envisagées dans le cadre d’une histoire culturelle de la danse. Parmi ses publications récentes, Mise en scène de la danse aux Expositions de Paris (1889-1937), Une fabrique du regard, L’œil d’or, 2017.

Autres événements et articles qui peuvent vous intéresser

Les liens de la danse. Un groupe de recherche anthropologique en résidence à Contredanse

Accès au centre de documentation durant l’été