NDD#68 « Revendiquer une place pour la danse » | Rencontre avec Annie Bozzini

Propos recueillis par Alexia Psarolis

Quel chemin vous a amenée à la danse ?

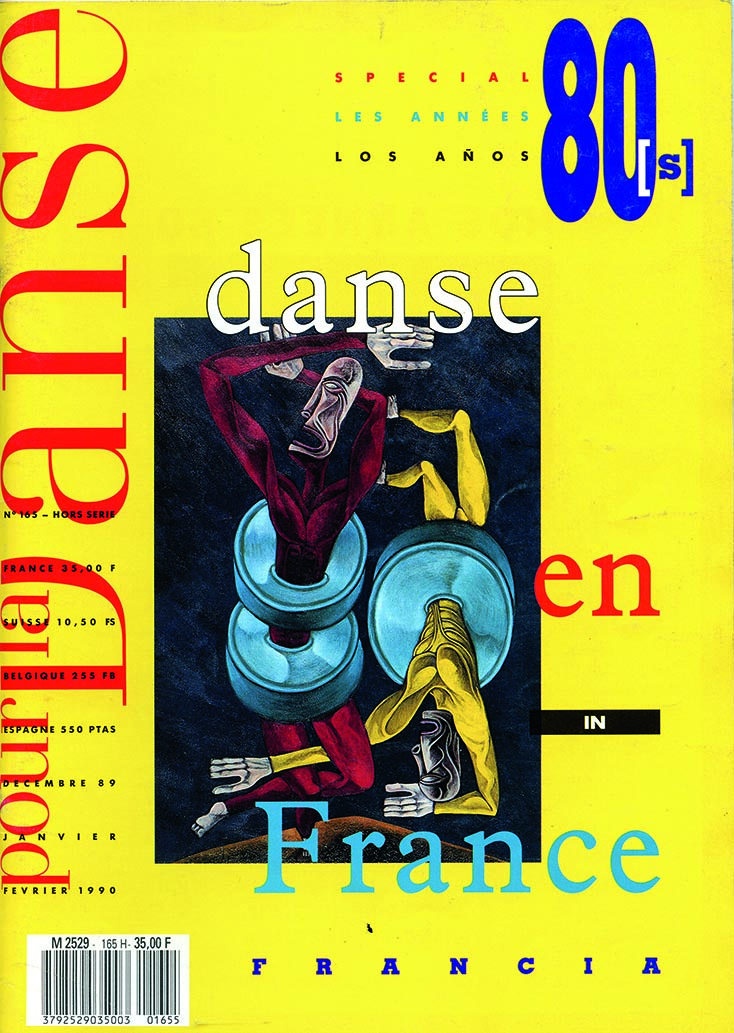

Dans le parcours de mes études, mon choix s’était délibérément porté sur la culture. J’avais conscience qu’elle représentait un levier essentiel dans la société et qu’il s’agissait du secteur dans lequel je voulais travailler. Puis, j’ai été amenée à travailler dans une maison d’édition qui publiait un bulletin intitulé Chaussons et petits rats, sous-titré Pour la danse. J’ai intégré le monde chorégraphique par le biais de l’édition, à un poste d’observation plus que d’action, à une période – fin des années 70 – très mouvante et donc très exaltante. La danse est arrivée par hasard mais j’ai eu rapidement la conviction que ce domaine, au croisement des autres arts, était en pleine mutation et je me suis attelée à gommer les chaussons et petits rats au profit de la seule formule « Pour la danse ».

Directrice de cette revue mensuelle Pour la danse, vous êtes également à l’origine de la création du tout premier Centre de développement chorégraphique, à Toulouse… Vous n’avez cessé de militer pour la danse. Quelles formes a pris votre engagement ?

Je fais partie d’une génération de « militants » qui a imposé une reconnaissance de la danse. Le patrimoine de la danse appartenait alors uniquement à la danse classique ; nous avions l’intuition que la danse devait se reconstituer une autre histoire. Dans cette période post-soixante-huitarde, la question de la libération du corps et du statut du corps traversait tous les arts ; les artistes chorégraphiques portaient cet art avec véhémence. Tout était à inventer. Au niveau institutionnel, nous avons milité pour que soient créés des comités d’attribution de subventions constitués de professionnels et d’artistes chargés de l’attribution des subventions qui auparavant étaient distribuées de façon arbitraire… Tout cela semble loin aujourd’hui où nous revenons sur leur légitimité. Une revue était à ce moment-là un outil non négligeable, à une époque où l’écrit était une forme respectée. Nous critiquions rudement, même des grandes figures telles que Maguy Marin, Philippe Découflé… injustement parfois, mais nous n’avions pas peur de cette prise de position, ni de tremper notre plume énergiquement. La revue n’étant pas subventionnée, nous étions totalement indépendants. L’aventure de la revue a duré 12 ans jusqu’à ce que je décide d’y mettre fin de mon propre chef, pour éviter de sombrer dans la médiocrité. Ce qui d’ailleurs m’a coûté très cher car j’ai dû payer toutes les dettes sur fonds propres. Il faut admettre que le militantisme peut coûter ! Nous avons tendance à l’oublier, aujourd’hui où l’on a plus facilement recours à l’argent public.

Ensuite, je me suis lancée dans la production avec la compagnie de Daniel Larrieu, j’ai intégré le théâtre La Filature à Mulhouse, puis Toulouse, où j’ai inventé un nouveau modèle, celui de Centre de développement chorégraphique. J’ai travaillé sur un projet de construction d’une Cité de la danse avec cinq maires différents…

Malgré votre ténacité, vous avez démissionné du CDC de Toulouse en 2016, ce projet de Cité de la danse n’ayant pas vu le jour… Amère ?

Non, pas du tout. J’ai partagé cette expérience avec une équipe formidable à qui je dois beaucoup. Quand j’ai débuté à Toulouse, le budget était de 130 000 euros et nous sommes arrivés à un million et demi ! Cela a demandé beaucoup de patience et de temps, cela a pris 20 ans ! Aujourd’hui, il n’y a plus de capacité de développement en France. En 1981, le ministre de la Culture, Jack Lang, avait déclaré que la danse devrait avoir autant de moyens que le théâtre mais cela ne s’est pas passé comme ça. S’il y a une chose qui pourrait me rendre amère, c’est bien cela : que s’est-il produit pour que nous n’ayons pas obtenu ces moyens ? Les années 80 ont vu le règne planétaire de Pina Bausch, de la danse-théâtre qui a constitué une reconnaissance de la danse par le théâtre. Le théâtre n’a jamais lâché, il s’est nourri de la danse, contrairement à la danse, qui s’est aventurée dans la transdisciplinarité. En France, nous constatons que la danse n’a toujours pas les moyens suffisants. Qu’avons-nous raté ? Pourquoi les artistes médiatisés n’ont-ils pas porté une parole qui serve l’intégralité du secteur ? Leur combat reste trop timide. Nous devons dénoncer ce décalage de moyens entre le théâtre et la danse ! Il y a là une forme d’injustice qui reste non résolue.

En janvier, vous prendrez les rênes de Charleroi Danses. Quel est votre projet pour le Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles ?

Mon projet s’intitule « La danse en partage ». Le terme « partage », au-delà d’être un mot d’ordre un peu gauchisant, est un des plus beaux de la langue française : comment peut-on partager aujourd’hui avec le plus grand nombre un outil comme celui-ci, partager avec le public, qui me semble avoir été un peu oublié dans les tendances de ces dernières années ? Il s’agit d’un projet de développement de la danse, des artistes de cette communauté, de leur travail. Il a pour ambition de générer plus de dynamisme tout en continuant de revendiquer une place pour la danse. Il faut aider le milieu dans cette revendication ; j’observe des formes de timidité, voire d’amateurisme à cet endroit-là. Ce seul centre chorégraphique de Belgique n’est pas l’ennemi des artistes même quand il ne les aide pas directement ; au contraire, il doit être un véritable outil pour défendre la place de la danse de manière plus globale au niveau du politique, pour aider à une meilleure reconnaissance de ce domaine. Concernant le principe d’artiste(s) associé(s), je l’avais inscrit initialement dans le projet en ayant à l’esprit un autre modèle que celui mis en place ces 10 dernières années, mais quand j’ai découvert ici le traumatisme qui y est lié, j’ai renoncé. Je réfléchis à d’autres modes d’accompagnement d’artistes… une fois que j’aurai retrouvé les vrais moyens de Charleroi Danses, qui ne sont pas là pour l’instant.

Avez-vous pu analyser le budget ?

Nous sommes dans une période de transition jusque mi-2017. La sortie des trois artistes associés représente un coût auquel s’ajoute le plan d’apurement d’un déficit important sur quatre ans… ce qui a eu pour conséquence d’affaiblir la capacité de production de la structure. Quand nous aurons retrouvé cette capacité dans son intégralité, nous pourrons lancer un projet dans sa véritable dimension.

Comment comptez-vous gérer les deux implantations (à Charleroi et à Bruxelles) qui se situent dans des paysages différents ?

Aux deux implantations dans deux villes très différentes répondent deux projets qui sont complémentaires. Bruxelles qui est aujourd’hui la capitale où, objectivement, vit le plus grand nombre de danseurs, doit être le lieu de rassemblement de la profession, avec tous les besoins nécessaires à la création ; d’où la transformation de la Raffinerie qui sera mise à la disposition des acteurs chorégraphiques pour la formation, l’information, la diffusion, la production et la recherche. C’est en se rassemblant et en organisant un discours cohérent que la profession gagnera une meilleure reconnaissance. Parallèlement, un travail de proximité devra être opéré à Molenbeek, quartier de transition sociétale. Je vais chercher des moyens supplémentaires pour mener certaines actions en direction de la jeunesse en collaboration avec la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale. Le cas de Charleroi est différent. Il s’agit d’une ville post-industrielle avec un bourgmestre qui accorde une place importante à la culture dans son projet. Le pari à gagner consiste dans la fidélisation d’un public épars, ce qu’on nomme la « relation aux publics » ou la « médiation » : j’adore ça ! Il s’agira ici de travailler non plus sur un quartier mais sur l’ensemble de la ville et de participer à la cohésion d’une société carolo mise à mal par la transition industrielle.

Comment élargir les publics et sortir la danse contemporaine de son entre-soi ?

Nous sommes à un moment passionnant de l’histoire des arts en général où la lecture ne se fait plus d’un point de vue occidental, comme nous l’avons vu ces 50 dernières années. Pendant des décennies, nous avons considéré l’art à l’aune de notre propre culture occidentale. Aujourd’hui, nous reprenons conscience que la danse est beaucoup plus universelle : elle reprend les fils de sa propre histoire dans sa dimension presque anthropologique. Le développement de la recherche a ouvert des champs possibles de retour sur l’histoire et a permis de renouer des liens entre les danses. Développer des outils, ouvrir la documentation sur la danse, augmenter la recherche sont des démarches très valorisantes pour l’avenir de la danse.

De plus, les nouvelles technologies remettent en question tous nos modes d’apprentissage, y compris pour la danse. Les danses urbaines échappent à l’institution, au mode d’apprentissage traditionnel, mais des générations entières se retrouvent au travers d’une danse, ce qui produit des danses contemporaines actuelles… Toutes ces mutations vont probablement permettre à la danse de renouer avec des publics différents et favoriser son accès à un plus grand nombre. Si l’on a pu reprocher le caractère élitaire de la danse contemporaine, il représentait sans doute un passage nécessaire pour défendre une nouvelle identité face à la danse classique. On sait que, si la pratique de la danse est populaire, elle l’est beaucoup moins dans sa dimension spectaculaire. Pour renouveler les publics, il faut apprendre à s’adresser à eux et désinhiber les points d’intimidation. Les artistes ont aussi parfois participé au rejet de la danse. L’entre-soi est mortifère et va condamner la danse qui, elle, appartient à tout le monde. En ce qui me concerne, j’aime la danse dans toutes ses dimensions.

Souhaitez-vous inscrire Charleroi Danses dans un réseau européen, comme EDN par exemple ?

Oui, dans tous les réseaux européens ! Dans le réseau EDN (« European Dancehouse Network »), les questions de médiation, par exemple, se sont posées à échelle européenne. Ce réseau donne aussi l’opportunité aux artistes de circuler. Et au-delà de l’Europe, en Afrique également, où je me rends bientôt. S’entraider dans le développement me semble nécessaire.

Militantisme et institution sont-ils compatibles ?

J’en suis à un point de ma carrière où je n’ai rien à perdre. J’espère pouvoir faire avancer les choses ici, entraîner et convaincre suffisamment différents publics pour que la profession et l’institution puissent marcher ensemble. J’ai conscience qu’il faut des moyens pour cela, que Charleroi Danses ne peut pas être une belle machine qui tourne à vide ou juste pour quelques-uns. Après tout, militer c’est mettre en marche toute une profession, et j’ajouterais pour finir : en l’encourageant à regarder ce qui se passe dans le monde. •

Autres événements et articles qui peuvent vous intéresser

Les liens de la danse. Un groupe de recherche anthropologique en résidence à Contredanse

Accès au centre de documentation durant l’été